[컨슈머와이드-박은주] "흠... 먹을 수는 있어."

콩물을 한 숟갈 떠먹은 남편이 곤란하게 웃으며 나에게 속삭였다. 식당 반찬에 머리카락이 들어있어도 교체를 요청하기보다는 이물질만 조용히 제거하고 먹는 성향인 남편과 나는, 톡 쏘는 콩물 앞에서 참고 먹어야 할지 바꿔달라고 해야 할지 고민에 빠졌다. 탕수육과 삼선짜장이 유명한 그 집에서 콩국수를 주문하다니... 손님으로 꽉 찬 중식당에서 쉬어버린 콩국물이 있다는 건 그야말로 이 가게에서 콩국수를 찾는 사람이 그만큼 없다는 것이다.

콩물이 쉬어버린걸 가게 주인의 성실 문제로 몰아가긴 힘들다. 콩물은 정말 순식간에 쉬어버리기 때문이다. 쇼핑 후 돌아오는 차 안에서 콩물이 이미 쉬어버렸다는 이야기가 놀랍지 않을 정도로, 콩물은 만들어진 이후 보관을 조금만 잘못해도 밀봉된 병이나 비닐포장 안에서도 쉬어버린다. 그러므로 우리처럼 외식할 때 산패(酸敗)가 진행된 콩물을 만나지 않기 위해서는 콩국수의 회전율이 매우 높은 곳을 택하는 게 좋다. 콩국수를 전문으로 하는 음식점이 제일 좋겠지만, 그렇지 않다면 음식점에 들어간 후 콩국수를 먹고 있는 다른 테이블이 하나라도 있는지 눈치껏 살펴야 한다. 두부집에서 콩물만 사 먹는다 하더라도, 집 도착 즉시 냉장보관하였다가 반드시 하루이틀 새 다 먹어야 한다.

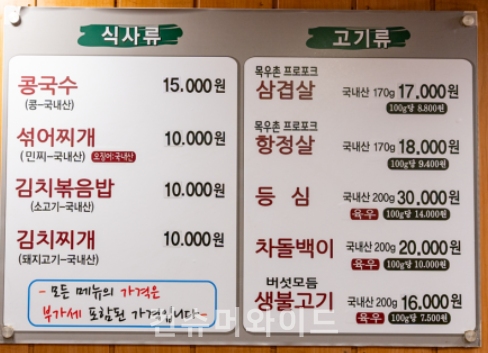

친정엄마는 들어가는 거라고는 콩과 소금이 다인 콩국수를 돈 주고 사 먹는 게 이 세상에서 제일 아깝다고 하셨다. 친정엄마는 매년 여름이면 콩국수를 만드는 법을 나에게 알려주려 애썼지만, 매년 몇 번이나 먹는다고 그 설명들을 모두 흘려들었다. 그런데 최근 콩국수 가격이 그야말로 천정부지로 뛰었다. 서울에서 가장 유명한 콩국수식당이 한 그릇에 만 오천 원을 선언한 것이다. 평양냉면 이만 원인 시대에 콩국수 1만 오천 원도 당연한 것처럼 받아들여야 하나 싶지만, 원재료만 생각하면 너무 비싸다는 생각을 떨쳐버릴 수가 없다. 서리태 1킬로가 구천 원이라고 가정할 때 콩물 1인분을 만드는 데 들어가는 콩은 83g, 즉 747원이 든다. 소면이 1인분에 천 원이라고 가정할 때 콩국수 1인분을 만드는 총원재료비는 1747원, 즉 이천 원을 넘어가지 않는다. 물론 콩을 삶고, 가루가 안 보일 때까지 믹서기를 돌리고, 소면을 삶는 수고로움까지 생각하면, 한 그릇에 팔천 원까지는 감수할만하다. 그런데 1인분에 만오천 원이라니...

해먹기도 싫고, 외식하기에는 부담스러운 콩국수에 대안은 없을까? 유레카! 어느 날 마트에 갔다가 콩국가루라는 제품을 발견했다. 물만 타면 뿅 하고 콩물이 만들어진다니 라면급 편리함에 마술사라도 된 듯 기뻤다.

"여보, 이거 봐봐. 신기하지. 내가 콩국수 해줄게."

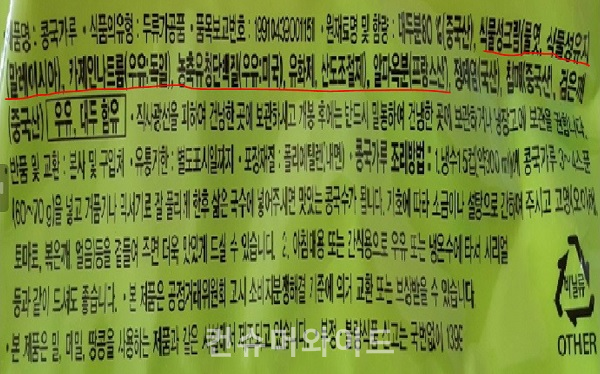

자신감 있게 선언을 하고는 봉지를 뜯었다. 그런데 이게 웬걸, 물에 콩국가루를 섞으니 비주얼은 그럴싸했지만, 이건 뭐 미숫가루도, 콩국도 아닌 멀겋고 비린 콩맛 물이었다. 초창기 콩국가루 제품의 비린 맛을 제조업자도 알았는지, 요즘 출시되는 콩국가루는 진짜를 따라잡기 위해 정제포도당, 식물성크림, 카제인나트륨, 농축유청단백질, 알파옥분 등 첨가물이 대규모로 투입된다. 첨가물이 투입된 만큼 맛도 월등해졌는지, 후기도 분식집 콩국수만큼은 한다는 호평이 많다. 물론 나는 그 후로 콩국가루라면 쳐다도 보지 않는다.

더위가 기승을 부리던 어느 날, 등에 땀으로 범벅된 남편이 아이와 놀이터에서 돌아와서는 콩국수 노래를 불렀다. 외식 물가를 도저히 받아들일 수 없고, 콩국가루도 사고 싶지 않은 나는 드디어 처음으로 콩국수를 위해 냄비와 믹서기를 꺼냈다. 미리 불려놓은 콩이 없었기에, 건조서리태 한 줌을 맹물에 삶기 시작하니 20분쯤 적당한 강도로 콩이 익었다. 두부집 사장님이 귀띔해 준 바에 의하면, 콩비린내가 나지 않기 위해서는 콩을 삶을 때 반드시 냄비 뚜껑을 절대 덮지 않아야 한다. 믹서기에 콩과 땅콩 한 줌, 소금, 깨와 얼음, 물을 넣고 15분 정도 돌리니 시중의 콩물 부럽지 않은 양질의 고소한 콩물이 완성되었다. 삶은 소면에 콩물을 끼얹어 내놓으니, 남편이 "소금 적당히 잘 넣었나 보네. 고소하다."라며 맛을 인정해 준다.

창고 속 믹서기를 꺼내야 하는 콩국수를 해 먹기 싫던 지난 10년, 외식이나 가공품에서 대안을 찾지 못하고 가격에 떠밀려 결국 직접 해 먹게 되었다. 막상 해보니 뭐 조금만 부지런하면, 번거롭게도 느껴지지 않을 단순한 제조과정이다. 먹을 만큼만 만드니 더 이상 콩물의 산패를 걱정할 필요도 없다. 물론 갓 만든 콩물의 고소함이 가장 큰 장점이다.

콩국수를 스스로 만들어 성공한 순간, 막연히 신비로워보이는 콩국수의 장막도 벗겨졌다. 내 두 손이 있는 한 더 이상 만 오천 원짜리 콩국수 가격도 무섭지 않다. 콩국수 자립 만세!!

- [가치소비-생활기] 나는 이렇게 다크서클을 없앴다..다크서클과 싸워본 지난 몇 년간의 기록으로 깨달은 휴식의 가치소비

- [가치소비-생활기] 스마트워치가 나를 평가하기 시작하자 나타난 변화 .. 호흡의 가치소비

- [가치소비-생활기] 유족 곁에서 수박이나 잘라먹으며 .. 사별한 사람을 위로하는 가치소비

- [가치소비-생활기] 한 달간 무료나눔해도 안 팔리던 유아차와 이별하기..스토리의 가치소비

- [가치소비-생활기] 10년 차 부부, 스티커사진 찍다 .. 온라인이 될 수 없는 추억 남기기 가치소비

- [가치소비-생활기] '쯧쯧쯧'을 경계하다 ..동정을 넘어선 연대를 바라보는 가치소비

- [가치소비-생활기] 포기를 선택한 남자가 드린 기도 .. 포기 또한 인생의 가치소비였던 그의 일생

- [가치소비-생활기] "가보지도 않은 북청이 그리워서" .. 할아버지의 고향음식을 찾아보는 가치소비

- [가치소비-현장] “아직도 백화점·면세점 직원, 고객용 화장실 못 가”..백화점·면세점 판매 노조 7월 6일 총파업 예고

- [가치소비-생활기] 엄마가 농구구단을 사랑하게 된 이유는?.. 사랑할 기회를 놓치지 않는 인생가치소비

- [가치소비-생활기]성인이 되어 피아노학원이라니..어른이 된 우리의 영혼을 다시 어루만지는 가치소비

- [가치소비-생활기] "채식하지만 채식만이 옳다고 주장하지 않습니다".. 나와 다른 정의도 귀 기울이는 가치소비

- [가치소비-생활기] 빚 600만 원 대신 선택한 '면생리대', 사지 않아도 버리지 않아도 될 자유를 얻다

- [가치소비-생활기] 1년 동안 먹을 양을 미리 계산해 본 적 있나요?..먹거리를 함께 책임지는 가치소비

- [가치소비-생활기] 비건도 안다, 채식가공품의 맛을..그래도 사보는 채식가공품, 응원을 염두에 둔 가치소비

- [가치소비-생활기] 새벽 6시, 여수 공용자전거 타다..가족여행 중 개인시간의 가치소비

- [가치소비-생활기] 6살의 고춧가루를 찾아서..어린이 고춧가루의 가치소비

- [가치소비-생활기] 사람들은 왜 여행 유튜브를 구독하는가.. 모험의 가치소비

- [가치소비-생활기] '슬퍼도 1.5배는 포기할 수 없소'.. OTT 배속기능의 가치소비

- [가치소비-생활기] 뜨겁지만 무해한 그의 랩이 좋아서..마음을 두드리는 랩의 가치소비

- [가치소비-생활기] 추석 귀향표 전쟁에 나타난 나무늘보 .. 때를 기다리는 가치소비

- [가치소비-생활기] 무선별 사과와 특품 사과 사이에서..명절 과일의 가치소비

- [가치소비-생활기] 아름다워서 꽃다발이 싫었어요 ..낭만보다 실용의 야채다발 가치소비

- [가치소비-생활기] 그 새빨간 수프가 무엇이요?..맛있는 비트요리법을 통한 비트의 가치소비

- [가치소비-생활기] 이렇게 안 피곤한 놀이동산이라니..신용카드가 아닌 인간으로 취급받은 놀이동산의 가치소비

- [가치소비-생활기] 도대체 포케와 비빔밥의 차이가 뭐예요?..생채소와 현미밥의 가치소비

- [가치소비-생활기] 오천 원 주고 산 중고 팝콘메이커 사용기..직접 만드는 재미의 가치소비

- [가치소비-생활기] 병설유치원 2년 차, 대놓고 병설유치원 홍보합니다..교육부 산하의 공공유치원의 가치소비